漳州是福建著名侨乡之一 侨影是不曾远去的律动

发现

2012年6月,在马来西亚陈氏宗亲总会运作下,由槟城陈氏宗义社主办、槟城屿漳州会馆协办的第四届国际开漳圣王联谊大会在槟城举办。大会公祭开漳圣王仪式、学术文化交流和向下届主办方泰国移交会旗等系列活动,以及全体漳籍同胞吁请开漳圣王信俗申报“世遗”的目标宣言感人至深!尤其是76部花车巡游这座世界文化遗产城,盛况远超闽台开漳圣王巡安活动。

人物

阮国

阮国(1566-1644),龙溪(漳州)人。明万历二十二年,中山王尚宁差人进贡迷途,明廷派“漳人阮国护送回国”。尚宁遂赐阮国“都通事色目”。明万历二十八年(1600年)与毛国鼎奉福建地方长官之命,护送琉球长史蔡奎返国,从此留居琉球。明万历三十三年,琉球国又任命阮国为正议大夫、毛国鼎为都通事,随王舅毛凤仪上京“进贡谢恩”。万历三十五年(1607年)题准入琉球籍。

吴阳

吴阳,又名吴让。漳州府海澄县山塘乡人,生于1717年。1750年到暹罗(今泰国)南部宋卡谋生。宋卡原是荒无人烟的地带,吴阳带领华侨开发垦殖,使宋卡逐渐繁荣起来。1769年,暹罗郑皇率兵南下讨平洛叛乱,吴阳乘机请为端四岛、五岛燕窝税吏,愿年纳白银五十斤。郑皇准其所请,并封他为子爵。其子文辉复以御缅有功,于1791年晋升为公爵、宋卡城大郡侯,塞武里、大泥、丁加奴三城均受宋卡节制。宋卡城由吴氏世袭八代。

王大海

王大海,清朝乾隆嘉庆年间龙溪县(漳州市)人。曾在荷属东印度(今印尼)、巴达维亚(今雅加达)、三宝垅及北加浪岸等地居留10年。清乾隆五十六年(1791年)著《海岛逸志》一书,记述在荷印的经历。书中对爪哇岛巴达维亚、三宝垅、北加浪岸等地的社会、风土人情及物产都有所记述,对华人甲必丹,特别是漳州籍的甲必丹更有详细的记载。英国学者巴素在《东南亚的华侨》一书中说:“王大海对于东印度、荷兰人以及他们的行政各事、叙述颇详,他的说法大体上是准确的,所记的都是事实。”《海岛逸志》还最早为华侨立人物专传。

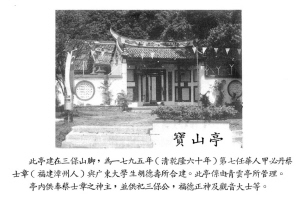

1795年,马六甲华侨甲必丹、海澄人蔡士章建三宝山祠及三宝山亭。此亭建于三保山脚,亭内供奉蔡士章之神位,并祀三保公、福德正神及观音。《蔡士章奉献市厝碑》记载“(宝山)亭之兴,由我首创,亦赖诸商民努力捐资共成此事。……”

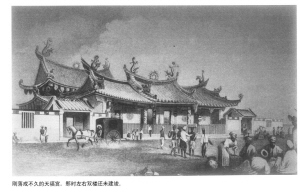

1828年,从马六甲移居新加坡的漳浦人薛佛记等华商,率领同乡兴建“恒山亭”,作为福建同乡的联谊机构。他们还购置义山,作为漳、泉人的公塚。1839年,祖籍海澄县富商陈笃生带头集资在直落亚逸街兴建“天福宫”,作为福建籍华侨祭祀和聚会场所。天福宫东堂供奉关帝君,西堂供奉保生大帝,其后寝堂为观音。1840年陈笃生出任天福宫大董事,其他两位大董事为漳浦籍人薛佛记和诏安县人吴寿珍。

图为刚落成不久的天福宫图。那时左右双楼还未建竣。

云霄县博物馆三级研究员,闽南师范大学闽台院、漳州市委党校漳台所特约研究员汤毓贤:漳籍侨胞传播开漳文化

明万历六年,林道乾率两支移民集团拓殖马来半岛,一支漳人携开漳圣王香火定居宋卡垦殖。葡萄牙殖民城市马六甲,有中国村、漳州门,龙溪人郑芳扬就任甲必丹管理华人。天启二年,荷兰东印度公司招募大批漳州破产农民和工匠到巴达维亚修路建港、造船农垦。清初随郑成功抗清和清中天地会反清,又掀起漳人移居东南亚浪潮。1821年,厦门航船直达新加坡,大批移居漳人成为推动当地经济发展与反对殖民压迫的生力军。截至19世纪末,漳州出国华侨为20万人。

已有0人发表了评论