“庚子赔款”漳州留美第一人——胡宣明

健康浅说(民国版)

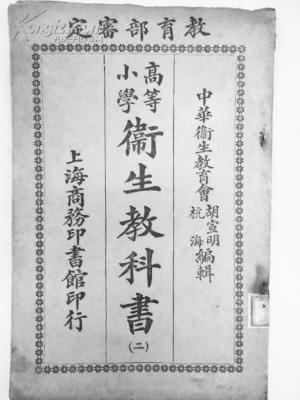

胡宣明作品

1910年7月,时年19岁、上海约翰书院(也称“圣约翰大学”)毕业的胡宣明获知清华学堂在国内招考消息后,欢呼雀跃,立即北上报名投考。

为选拔留学人才,清廷在全国各省招考。按规定,凡年龄在15岁至18岁者皆可报名投考。也就是说,留学生年龄不得超过二十岁,所以榜上诸人所报岁数往往有以多报少的。考试与第一批招考相似,仍分初试、复试进行。初试由各省提学使主持,复试由学部尚书主持。

在这场400多人参加的第二批庚款留美考试中,胡宣明顺利地通过了首轮的国文、英文选拔初试。其中国文试题古色古香,为“不以规矩不能成方圆说”;而英文试题则颇为时髦,为“借外债兴建国内铁路之利弊说”。接下来是复试,则考了西洋史、植物学、动物学、生理学、几何和世界地理等科,后3天考官随考随阅,核定分数后,由游美留学处将取定学生传至该处核对笔迹,取“具愿书”。在各省选送加之京师报考的400多名考生中,仅取用70名,胡宣明名列42(成绩平均61分,位于中上水平,其中赵元任第2名,胡适第55名)。

据赵元任自传述,“我们必须换穿西装,最重要一点是剪掉发辫。我告诉理发师剪掉辫子,他问了我两次,以便确定我要那么做。他说有一个人(不是我们团体之一)剪掉了辫子,他的太太竟而自杀。我们每人获得旅行津贴,做全套西装和购置旅行装备,包括一个衣箱和一个大皮箱。……在我们快要起程前,美国总领事举行园游会,请我们全班。他看我们改换衣着,说道:‘你们全换西装,希望你们仍为中国人。’”(见《从家乡到美国》)正如刘永峰在《看历史》中说,“那时在美国的中国学生中,有一部分是受过戊戌变法及庚子国难刺激的,故都抱着‘实业救国’的志愿。”“科学救国”的普遍认识,早已在留学青年们的心中暗潮激荡了。

可以想象,当这70人登上“支那号”时,他们可能还没有意识到,自己以及此前此后的庚子赔款生,行将开创中国的一个全新时代;身着洋装登上“支那号”的他们更不会意识到,自己给未来的中国在科学、文化等各个领域带来的深远影响,会波及整个世纪,甚至到今天。

在美国,胡宣明选择了公共卫生,这个中国长期以来空白的专业。在霍普金斯大学,他成了第一个在这所名校学习(医学)的中国人。1915年,获医学博士学位,被誉为中国公共卫生专家。他,由此成了那个从西方带回火种,倡导中国公共卫生文明的领军人物。

在留美学习期间,胡宣明与胡适好友之间留下一段劝止吸烟的轶事。胡适,这位提倡文学改良而成为新文化运动的领袖之一,也是第一位提倡白话文、新诗的学者,他与陈独秀同为五四运动的领军人物。不过,他有一个吸烟恶习,且抽得很凶。因而,他的好友胡宣明要求他力戒此弊。

正如1912年10月24日,胡适在日记里告诫自己要戒烟:“胡适,汝在北田对胡君宣明作何语,汝忘之耶?汝许胡君此后决不吸纸烟,今几何时,而遽负约耶?故人虽不在汝侧,然汝将何以对故人?故人信汝为男子,守信誓,汝乃自欺耶?汝自信为志人,为学者,且能高谈性理道德之学,而言不顾行如是,汝尚有何面目见天下士耶?自今以往,誓不再吸烟。又恐日久力懈,志之以自警。”细揣文意,当是学习医学的胡宣明先生力劝胡适戒烟,胡适当着好友的面也曾信誓旦旦,决心戒除此弊。但是事过之后,胡适烟瘾复发,又捡起了纸烟,照旧吞云吐雾起来。在这一吞一吐、一戒一复过程中,不仅让我们看到了胡宣明对好友身体健康的担忧和关心,也看到了(胡适)“一个人的性情、趣味、毅力、心志与情感的脆弱以及诸多的无奈”。

无独有偶,胡宣明与赵元任因共同追求一个女孩子周淑安,也留下一段佳话。

原来,胡宣明在上海约翰学堂读书时,因与周淑安的二哥是同学,故早已认识了周淑安。加上当时周森友(周淑安的大哥)已学成回国在上海挂牌行医。由于他热爱音乐,所以经常在家中和亲友练习唱歌,周淑安视谱能力很强,是连弹带唱的钢琴伴奏。因而,胡宣明也常到周家凑热闹,并由此结识了周淑安。后来,胡宣明考入清华学堂赴美国留学去了。可他们感情依旧深厚。1914年周淑安也赴美公费留学。在美国,无论是在康奈尔大学,还是在哈佛大学,她除了继续与胡宣明保持联系外,还结识了同样热爱音乐的赵元任,相同兴趣和爱好,使他们成为知音、知己,为此结下了矢志不渝的牢不可破的友谊。

已有0人发表了评论