舌尖上的诏安:桑梓猫仔粥 一碗解乡愁

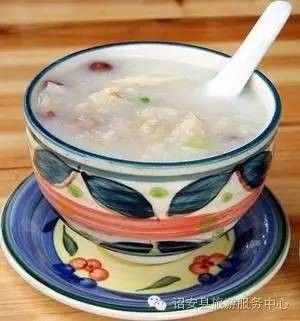

“猫仔粥”讲究配料精、工艺细,备料后,要一碗一碗地煮,不能煮成大锅粥。须选用上等的江南大米作主料,先将大米浸泡浸泡4小时,捞起后清水淘净再沥干,然后放在铺有纱布的笼屉中,摊开,旺火蒸至米心刚透,立即倒入笊篱里,淋浇冷开水,沥干米饭水份,晾凉。粥料为虾、鱼片、猪瘦肉片、鸡脯肉丝、鱿鱼、猪腰花、猪肝、海蛎、鸭内脏、水发香菇丝、葱段切珠等。小锅置于旺火上,倒入猪骨汤烧沸,加入1份米饭、1份粥料,煮至米饭断生,立即倒入碗中,放进适量的味精、食盐调味,撒上炸蒜丁、胡椒粉、芫荽,即成一碗鲜美爽口的“猫仔粥”。可谓是米粒韧嫩、汤清而鲜、气味醇香、营养丰富。

作为诏安著名的传统粥点,“猫仔粥”形成时间一说为明代洪武年间(1368-1398年),一说为清代中期(1760-1860年)。据传当时诏安县城内有个陈姓官宦人家,祖母太夫人持家严谨,殷实富足,儿孙三代十几口和睦相处。长孙陈友德成婚后,其妻杨氏勤劳贤淑,担负起全家洗涮膳食事务,终日忙碌,三餐要等候长辈和男人用餐后,才轮到她在厨房下吃残羹剩饭。陈友德看了心疼,便常常跑到厨房,预先把一些未煮的鱼、虾、肉等鲜料藏起来,待家人吃饱散去后,他偷偷将这些鲜料加些剩饭快速煮成粥给妻子吃。

有一次,祖母太夫人进来一看,问长孙在厨房里忙什么,长孙机灵地回答:“煮猫仔粥”。家中也确实养有几只猫,祖母太夫人便深信不疑。由于煮“猫仔粥”要抢时间,用滚汤快速涮鲜料和饭,味道极佳,吃起来甜美爽口,杨氏自然欣喜异常,感激在心。

光阴荏苒,老人相继谢世,孙媳妇杨氏当家作主,膝下也儿孙成群。当杨氏做50大寿时,陈友德问她想吃什么,杨氏回答:“很久都没吃‘猫仔粥’了,还是‘猫仔粥’好吃”。陈友德笑着说:“这个容易,现在不用偷偷地煮了,我即下厨去办。”杨氏又吃到久违的“猫仔粥”,乐得眉开眼笑。前来祝寿的亲朋邻居,品尝后也纷纷称赞不已,认真询问煮法。从此,“猫仔粥”迅速传开来,吃的人多了,专卖“猫仔粥”的摊店便应运而生,食客络绎不绝。

关于猫仔粥的来历,闽南地区还有另外一种说法。南宋末年,京城临安(今杭州)失陷,小皇帝赵丙及左右丞相陆秀夫、陈宜中等人被元军追杀,南逃至闽南沿海地区。一天,他们随身带的粮食殆尽,君臣饥肠辘辘,左右丞相轮流背着小皇帝来到渔村一个大户人家乞食。财主见是几个满面尘土的乞丐,就把饭后准备喂猫的残羹剩饭做成粥施舍给他们。君臣几人饥不择食,当即便风卷残云般地将粥一喝而尽。后来,他们南逃到广东崖山安顿下来,一谈到那段难忘的逃生经历,便想起那顿美味的粥。可是,皇帝身边的御厨却做不出这样的粥来。后来御厨灵机一动,驾舟返回当初皇帝乞食的渔村,学会了这种粥的制法。不久,崖山亦被元军攻陷,君臣死的死,逃的逃,那位御厨也潜回了老家闽南,从此也就经营起独家风味的猫仔粥来。

无论故事是怎样叙述的,几个朝代过去了,猫仔粥在传统技法上不断创新,所用的原料更加高档,刀工更加精细,味道也更加鲜美。无论是灼热的夏天还是寒冷的冬日,这种粥都是客人到了现煮现卖。即便是食欲不振的客人,一尝到这样鲜美可口的热粥,也会胃口大开。

好的东西总是互相传颂,互相引用,犹如一台优秀的戏剧会被到处移植一样,猫仔粥后来也传到了广东和台湾等地。如今,凡是回到祖籍的海外侨胞,都要品尝猫仔粥。当他们品尝这种具有浓郁地方特色的粥品时,都倍感亲切,仿佛这碗粥能够唤起他们对故乡的美好回忆似的。这真是,桑梓猫仔粥,一碗解乡愁。