图书馆大型图片展:排球之乡漳州有过800支球队

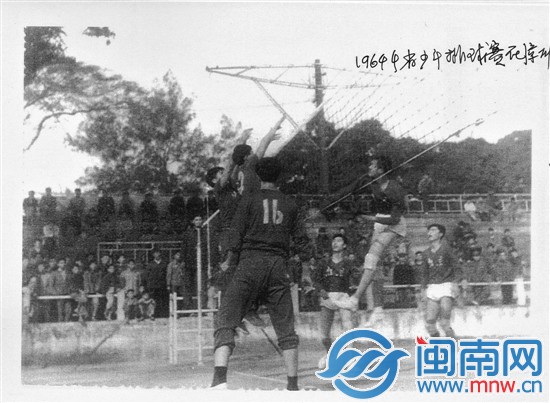

1949~1965

体委教练带球进学校,每天教学生打排球

讲述者:原福州军区男排队长陈继共

1959年,漳州开展小排球运动。

1961年,陈继共在芗城区的东铺头小学读三年级,当时排球训练主要集中在周六周日。周一至周五,每天提前一个小时到学校,漳州市体委教练刘梓澄每天就带着球,轮着到西桥、新桥、巷口、东铺头四所中心小学教排球。早饭由同学带到学校吃。

学校每天下午打比赛。学区队之间、单校之间、重点校之间也经常打。

选址延安北路,漳州有了第一个室内体育馆

讲述者:漳州一中退休教师徐志达(其父徐莲蒲,上世纪60年代中国男排主攻手)

1964年2月,徐志达的父亲被借调到漳州三中当男女排球总教练。并从漳州一中、漳州二中、长泰一中、龙海一中选拔运动员。

那年17岁的徐志达,在福州十一中读书,由于没有合适的二传手,父亲让他转学到漳州三中。

当年8月,三中参加沈阳全国少年9人排球锦标赛,男队获得第二名;女队获得第四名。当时,国家男排在沈阳体育馆训练,教练是孙志安,徐志达的父亲跟孙志安都是出自八一队,国家队的队员手把手教三中学生打排球。

第二年,三中男排是第一,女排是第二。于是,国家体委决定到漳州举办少年排球赛,因此建了延安北路体育馆,这是漳州第一个室内体育馆。

1964年,省少年排球赛在漳州中山公园举行

1966~1976

福州军区男排第一批队员,都是漳州人

讲述者:原福州军区男排队长陈继共

1971年,排球运动开始恢复。

当时,为了普及排球,排球比赛都在基层举办,每场球赛都会请工农兵三名评论员来评论,如果农村没有工人,来比赛的队伍就会自己带一个工人来。

20岁那年,陈继共从长泰陈巷公社队一路打下来,进了福州军区男排,当时男排第一批队员都是漳州人,比赛的时候,由于对手听不懂闽南语,发暗号示意要发快球还是短平快球,我们都用闽南话喊话。

1971年,我爱人李华进入福建省青年女排。1973年,她也转到福州军区女排,当时我是男排队长,她后来是女排队长,我们就是因为打排球相互认识的。

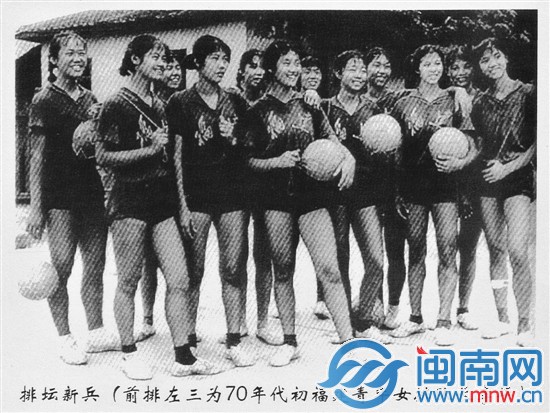

前排左三为上世纪70年代初福建青年女排队长李华(现任漳州文广新局局长)

军分区司令员建竹棚训练馆,钱家祥选漳州建基地

讲述者:原福建漳州体训基地接待科科长顾化群

1972年,排球处处长钱家祥到南方考察,选点建基地。长泰人张然推荐漳州,说群众喜爱,而且物产丰富、气候宜人。

龙溪军分区司令员兼体委主任于克钊决定在钱家祥没来之前,在马肚底(地名)建五个室内排球训练场,到南靖砍了500根毛竹,建了5个室内训练场。那年,12支排球队抵达漳州开始实验性训练。1973年,建基地的文件正式下达。

每年到基地训练的女排都会被安排到农村、部队、工厂、学校进行表演赛,目的就是带动地方排球的运动发展。

同年,漳州地区体委重建,排球运动迅速发展,企业、学校、厂矿、农村都有排球队,高峰期有800多支排球队。

1980年至今

漳州男排蝉联5届省运会冠军

讲述者:漳州少体校排球组组长邓保华

邓保华是漳州少体校排球组组长,每天下午5点,他都会带着队员到延安北路的体育馆训练,从1980年当教练至今,他所带领的漳州男排已经连续5届蝉联省运会冠军,而女子组的成绩,总保持在前两名。

邓保华坦承,现在没有出现校校都有排球队的盛况,但成绩并没有落下。市、省、国家对传统的集体项目很重视,这些年,漳州市少体校为省级以上单位输送了大批优秀的运动员,现在国家女排主二传手沈静思就出自少体校。目前省队的排球教练员、运动员中,仅漳州籍的就有10多个,“可以说,比过去还好”。(本网记者 曾炳光 杨清竹 白志强 文/图)

已有0人发表了评论