漳浦盘陀29年前一起盗墓案 让这件“国宝”级文物得见天日

1987年7月,对明万历年间官至户、工二部侍郎的卢维祯墓进行发掘。目前珍藏于漳浦县博物馆的国家一级文物,出土于明万历户、工二部侍郎卢维祯墓的时大彬壶,绝对可以算是漳浦县的镇县之宝。

这镇县之宝的面世,竟缘起于一起盗墓案。1987年7月初,七个盗墓者趁夜潜到漳浦县盘陀镇汤坑村庙埔自然村村前的犀丘山南坡上,对卢维祯墓进行盗掘。于是,这只“闽南第一壶”慢慢揭开了神秘面纱……

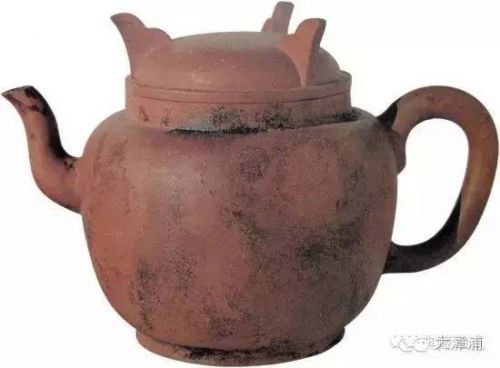

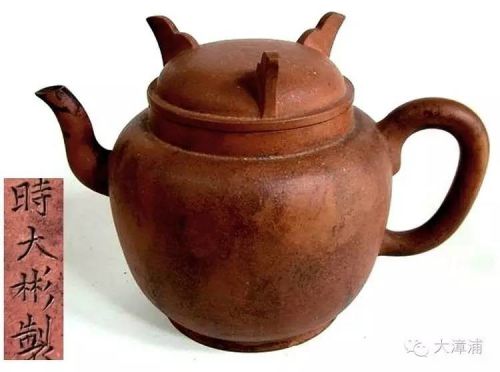

漳浦县卢维祯墓中出土的时大彬制紫砂壶

鼎足盖圆壶

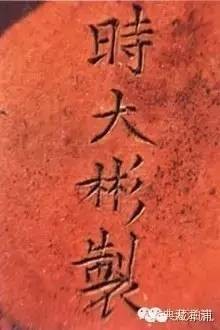

口径7.5厘米。现藏于福建漳浦县博物馆。1987年,福建漳浦县盘陀乡庙浦明万历三十八年(1610年)卢瑞峰夫妇合葬墓出土。这件紫砂壶,泥呈粟红色,素面,无饰,但因泥坯不纯,烧结后就出现了梨皮样的黄白色小斑点,且有手感。壶身作平底、圈足、鼓腹状,显得十分平稳。肩上口沿缀短颈一圈,颈上置一较高的圜形壶盖,盖面与颈口的子母扣合口,相接严实。盖顶仿照春秋战国盛行青铜豆、敦、鼎、缶,盖上的环纽样式做出三个状似大指的扁足作为装饰,并兼有放置壶盖的作用。壶嘴稍稍高与壶口,好使壶内容量达到饱和。这是时大彬长期细心观察的科学设计,也是他善于移植传统工艺的最h好的说明。刻在圈足内平底上的楷书"时大彬制"四字。

以下文章是考古亲历者的回忆文章,让我们见识当年的发掘情况:

读书期间,我赶上了一起盗挖古墓的事件。

1987年7月,正是大二结束即将进入大三的暑假,学校(厦门大学)组织我们考古84、85两个年级的同学赴漳州地区的七县作暑期文物调查。我被分到了漳浦县。

说是文物调查,一开始没事干,天天关在县文化馆,给历年搜集来的陶器和石斧石锛之类画图,气闷得很。七月下旬的一天,乡民来报,说盘陀乡的一个山坳里有几个盗墓贼被抓住了,墓被炸开一个口子,亟须抢救发掘。

县文化馆的专职干部王文径闻讯请示了领导,立马带着我们出发了。虽说已经学了两年考古,但正儿八经的古墓还从没见到过呢,听说要去挖墓,大家都兴奋得很。

墓藏在一个深山坳里,四处散落着残破的石羊石马,显见是荒败已久了。这是一座男女合葬的双室墓,不知是何朝何人之墓。右边墓穴(女主人墓)已被炸开一个口子,所幸左边墓主人尚未受扰。

墓挖得很吃力。掺了糯米浆的墓土坚固异常,民工用锄头掘了半天,进展甚微。时当盛夏,闽南的日头着实晒人,不仅晒得要脱皮,而且晒得人口渴难耐。我和“小湖南”欧瑶峰悄悄溜去附近村庄讨水喝。正当返回时,忽听“轰”的巨响,是炸药爆炸声。急忙赶回现场,原来发掘负责人王文径见天色将晚,担心进度太慢而被动,不得已,用炸药把墓炸开了。

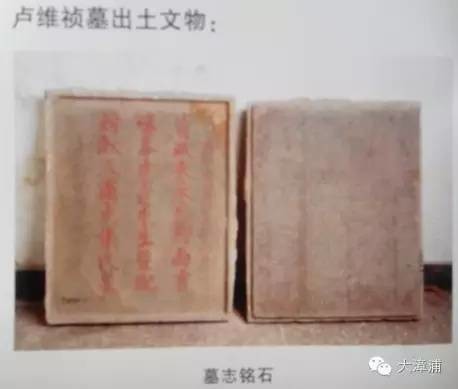

墓口豁开,首先看到的是一块巨大的墓碑石,由两片墓石合成如书册一般,刻有碑文的一面朝里两两相对——有字的一面朝里,前所未见!大概这样可以保护碑文,不致暴露在外而漫漶不清。

卢维祯墓墓志铭

我们费劲地把两片碑石分开,碑文清晰可见。一释读,是明代户部、工部侍郎(死后追封户部尚书)卢维祯之墓,正二品大官啊!

然而墓中随葬却并无多少值钱的家当,记得清理出一副木头六珠算盘(户部相当于今财政部,墓主生前也就是搞财务工作的),一把木戥秤,还有抄手砚、白玉印盒和青花小瓷罐等几件文房用品。

棺中的尸身并未完全腐烂,我们这些先前嚷嚷着要去“挖墓”的同学,叶公好龙,都不敢近看。远远看到从墓主人头部左侧取出了一个蓝印花布包着的东西。

漳浦县卢维祯墓中出土的时大彬制紫砂壶

那一天的抢救发掘,从下午一点多开始,持续到晚上九点多才结束。

小县城挖出一座古墓,而且是明朝大官的墓,消息很快传开了,很是轰动。挖掘出来的遗物存放在县城的老文庙作后期整理,我们这些大学生正好派上用场,协助参与整理。

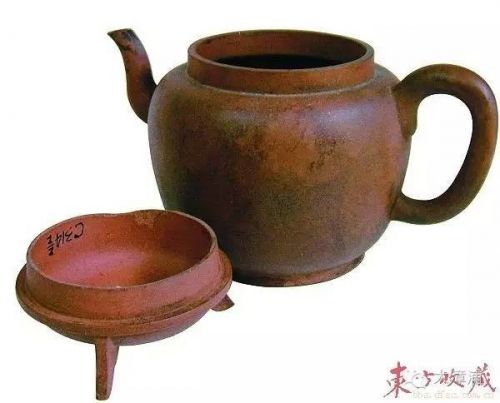

从墓主人头侧取出的蓝印花布包袱里面藏着的是一把紫砂茶壶。是个圆壶,高11厘米,盖的形制很奇怪,上立三个鼎足,翻过来可以当茶杯用。出土时,壶里还满满地装着茶叶,后经鉴定是安溪铁观音,这是中国目前出土的最早的干茶样品了。

时大彬壶盖子内沿有磨损

壶当时我还拿在手上过,没觉得有啥稀奇。可能是因为主人长期使用之故,外表有点磨损,有类似梨花状的白色斑点。壶底刻了四个字:“时大彬制”。那时我20岁,孤陋寡闻,并不知这“时大彬”是何来历。直到工作以后,才知道时大彬是明代制壶名家,被称“壶中三大妙手”之首。传世的大彬壶甚少,考古发掘出土的更是凤毛麟角(只有四个)。这个壶,居然是一件“国宝”级的文物呢。

鼎足盖时大彬制圆壶底款

毕业之后,我没能干成一心想干的田野考古,到了与古物为伍的博物馆。这生平唯一一次的挖古墓经历,竟然见证了一件国宝级文物的出土,也是缘分。

2009年,杭州的中国茶叶博物馆举办“闽南功夫茶俗与紫砂壶艺术展”,请到这件大彬壶到杭州展出。我闻讯赶去,如晤故人。此时,它被供在玻璃展柜内,我只能远远地看着了,正如它当年刚刚出棺时,我们也是远远地看着它一样。

来源:杭州日报 周新华