明清时期的铜山城与金门城 严密海防镇守祖国海疆

元末时期群雄争战,红巾起事后,“张士诚、方国珍余党导倭寇出没海上,焚民居、掠货财,北自辽海、山东,南抵闽、浙、东粤、滨海之区,无岁不被其害”。(《明史纪事本末》·卷五十五《沿海寇乱》)

明太祖朱元璋设定卫所制度,成为明朝的最主要军事制度,由朝廷根据各地的防卫、战略需要而设置,视各地战略地位之重要与否而定,固定驻屯戍守。于是筑城成为朱元璋重要的战略考虑。明洪武二十年(1387年)这一年,为防卫海上倭寇对沿海地区的骚扰, 朱元璋下令增设守御千户所,所建城池,俗称所城。江夏侯周德兴奉命同时在铜山所、金门所和悬钟所、镇海卫等大兴土木,环海筑城。

《明史》卷九一·兵制三及卷一三二《周德兴传载》载:洪武二十年(1387年),为备海防倭,朱元璋请出年迈的江夏侯周德兴将军,前往福建督建卫所。周德兴首先“调福、兴、漳、泉四府三丁之一为海戍兵,得万五千人移置卫所”,逾三年“练得民兵十万余人,相视要害筑城一十六,置巡检司四十有五”。督建期间,朱元璋又派对筑城素有经验的汤和,行视闽粤筑城及增兵情况。洪武二十一年(1388年)冬,已竣工的福建沿海卫指挥司有福宁、镇东、平海、永宁、镇海五个;千户所有大金、定海、梅花、万安、莆禧、崇武、福全、金门、高浦、六鳌、铜山、玄钟12个;同时,还有福州中卫及45个巡检司、200个左右的烽火台,构成了严密的海防体系。

铜山城

明初,东南沿海倭寇为患,开国皇帝朱元璋为抵御倭寇骚扰,派江夏侯周德兴到铜山,谋划海上防倭寇戍守方略,始建铜山城,并于明洪武二十年(1387年)临海砌石,环山筑城,逶迤环绕,方圆551丈,背广1丈,女墙855,窝铺16,高2.1丈,城置东南西北四门,名为“晨曦”“答阳”“思美”“拱极”,西南旱路各建一楼,东南北三面临海。自成天然广阔的护城河,西面直达水寨大山并形成犄角。

铜山古城东门城楼

古城修筑后,置守御千户所,驻军千余,与六鳌、悬钟同属镇海卫管辖。明《漳州府志》卷二十二《兵纪》载:“铜山城……置所设官,官军一如陆鳌之制。万历末,只见在旗军三百六十七名。”“铜山寨以卫官领兵守之。景泰间,移铜山西门澳。嘉靖四十二年(1563年),改设钦依把总一员,建署所城外。所辖北自金石以接浯屿、南自梅岭以达广东,为漳郡滨海重镇。非汛期,则团泊寨澳,轮番出哨;遇汛期,则分哨四出:前哨镇海、左哨陆鳌、右哨沙洲、后哨鲎壳澳,而横屿、菜屿、井仔湾、大小甘山则外洋岛屿最险者。原设福船、哨船、冬船、快马船共四十六只,官兵一千一百四十一员名;遇汛,贴驾征操军五百五十五名。”明《镇海卫志·兵防志》也载有:“铜山浙兵营始于万历九年(1531年),沿海警特设浙兵一营……平时则自铜山至悬钟、诏安等沿海柚柑岭、凤山孔道,皆其哨守。有事则专听调度征剿。”铜山城与福宁的烽火、连江的小亭、莆田的南日、泉州的浯屿连成一体,为明代全闽海疆的五大古城。

江夏侯在铜山城的西南边,规划一条依城区平行而建的街道,让随行的驻军家眷在此安家。随着军眷的增多,又在这条街之下再辟一条新街,分别称“顶街”和“下街”,呈现出“士族如云,簮缨相望”的盛世。

铜山古城

明嘉靖十年(1531年)增建东门月城,二十三年(1544年)建北门城楼。至此,铜山城四门全部开通。二十六年(1547年)海寇频繁袭扰铜山,漳南道王时槐委派诏安知县龚有成主持维修加固,并增修东段城墙,以石环海为城壕。“故砌石为城,临海为池,实墉实壑,其万世不可拔之利矣”。

清康熙三年(1664年),清廷实行迁界,铜山城内哀鸿离散,城郭丘墟。康熙十八年(1679年),清廷诏发复界,右都督驻镇铜山的詹六奇 “合浦、诏、和三邑民力”,对千疮百孔,满目疮痍的铜山城进行重修。之后又历经四次大修。

600多年来,铜山因城而兴,不仅人杰地灵,钟灵毓秀,而且海洋经济活跃,孕育出了一代又一代的杰出人物,有“铜山三忠臣”黄道周、陈瑸、陈士奇,有刚直不阿、历职御史、历位卿署的唐朝彝……他们的智慧之光,闪烁在政治、军事、经济、文化、艺术等领域。

金门城

洪武二十年(1387年)同一年,江夏侯周德兴又奉旨筑金门城,置金门千户所,兴筑城池守御东南海疆,从各地迁徙军户戍守。周德兴称此城为“固若金汤,雄镇海门”故称“金门”。

金门古城

《泉州府志》·卷四:“金门千户所,在同安浯洲屿,北倚山,东西南阻海。洪武二十年,江夏侯周德兴,筑外环以壕,深广丈余,周围六百三十丈,基广一丈,高一丈七尺,窝铺三十六 ,门四。永乐十五年,都指挥谷祥,增高三尺,筑西北南三月城,各建楼。正统八年,都指挥刘亮、千户陈旺,增四门敌台。”明嘉靖三十七年(1558年)城毁 。《马巷厅志》载:“金门镇城……永乐十五年,都指挥谷祥,增高城垣三尺,并砌西、北二月城。正统八年,千户陈旺,增筑四门敌台,万历二十七年毁。清康熙间重修,设总兵驻扎。后因堕城毁舍,人烟稀少,乃移镇后浦,城逐渐废。”

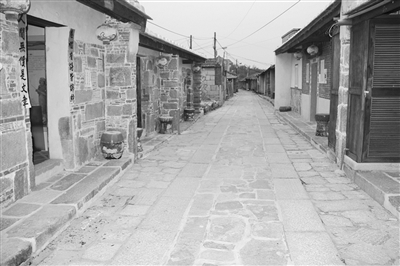

金门城古街

“金与厦共为海洋之锁钥,全邑之藩篱而尤要于厦”。金门千户所的军事地位仅次于泉州府沿卫(如泉州卫的左右中前后千户所),第二波兴建的独立卫所,与泉州府卫五所、永宁卫五所、福全千户所(晋江县城东南)、高浦千户所(同安县城西南)、中左千户所(同安县城西南)、崇武千户所(惠安县东)互为犄角。城南有南盘山,背城面海,气象万千,为备海要地,明都督俞大猷守金时,题其石曰“虚江啸卧”。 险要之形势、重要之战略正是周德兴选择于此驻军筑城的关键因素。

当时的驻军从外地调集至金门城的军士及家眷,如成、邵、倪、俞等姓氏,在此繁衍生息、落户生根。于是在北门月城外,逐渐发展成一条长约百米的南北向市街,为店屋形态的建筑形式,南侧靠墙的一端称“街顶”,北侧叫“街下”。明中叶之后,卫所制度逐渐削弱,金门城渐废。

清康熙二年(1663年)十二月,清兵入金门岛,“遂堕其城,焚其屋,弃其地,迁沿海遗众于界内而还”,金门城备受破坏。康熙十九年(1680年)清军再度攻下金厦,郑军总兵吴国俊迎降。清总兵陈龙修葺金门城墙,并设总镇署。康熙二十一年(1682年)迁治后浦(今金城),使金门城失去了军政经中心的地位。连年战乱、民生凋敝,金门城再度没落,退化成一般的聚落,成为一个6个甲头的聚落。1949年解放战争时期,台军将金门城墙石材移作工事,仅存夯土及部分基础砌石遗址。

2007年金门城进行重修,重现600多年前古城的风采。金门城这一传统聚落,聚居着最多姓氏、宫庙数量及奉祀神祇最具特色的地方,曾经是南明鲁王晚年寄居的城堡,现在保存有明代的文台宝塔及台澎金马第一古街,当代名闻遐迩金门高粱酒的发源地。(黄辉全 文/供图)

已有0人发表了评论